公社の賃貸ブログ

竣工から1年を迎えた「フロール横濱関内」。「防災チェック・防災や減災を考える」入居者交流イベントを開催

神奈川県住宅供給公社(以下「公社」)では、様々な団地で居住者に向けて防災関連情報の発信や自治会などの防災活動への協力など支援を行っています。今回は、2024年3月の竣工から1年が経った「フロール横濱関内」(横浜市中区)での防災イベントの取り組みをご紹介します。「フロール横濱関内」は1階から3階が店舗、4階から13階が住宅の複合ビルです。

公社と関内イノベーションイニシアティブ株式会社(以下「Kii」)が協働し、入居者やテナントを対象とした防災イベントを開催しました。

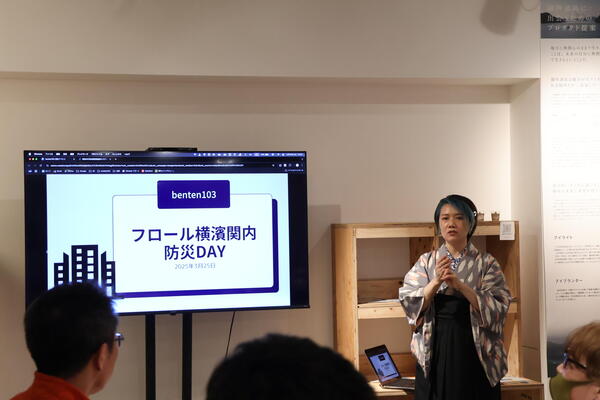

イベント会場となったのは「フロール横濱関内」1階にある「benten103」。こちらは"まちの共用部"として、入居者だけでなく、関内に住む、働く、学ぶ人々が集まる場。普段はラウンジして使いながら、イベント等を活用し、誰かと会ったり、ちょっと一息ついたり、いつもと違った場所で仕事をしたりなど、フレキシブルな場所として活用されています。

この「benten103」を拠点に、関内地区のにぎわいづくりをめざす「KANMATCH」プロジェクトに、公社とKiiが協働で取り組んでいます。

防災チェック!!マンション内を確認しよう!

3月25日(火)18時30分、住宅からは20~70代の入居者14名、テナントからは2名が集まりました。

まずは、「benten103」のスタッフと公社職員から挨拶とイベントの趣旨を簡単に説明。このイベントを企画したきっかけは、昨年、入居者を対象に行ったアンケートで、「有事の安心につながると思うから、同じマンションの住民とは挨拶する程度の交流があるとよい」という回答を多数いただいたことでした。あらゆる属性の方が住む本物件で、共通のテーマである「防災」を通じて、入居者同士の顔の見える関係性や会話が生まれる糸口をつくることをめざしました。

イベントは2部構成。第1部では館内を巡りながら非常階段の使い方や消火器・AEDなどの設置場所の確認をおこない、有事にも落ち着いて対応するための知識を学びました。第2部では防災や減災を考えるワークショップを通じて顔の見える関係性づくりを行いました。

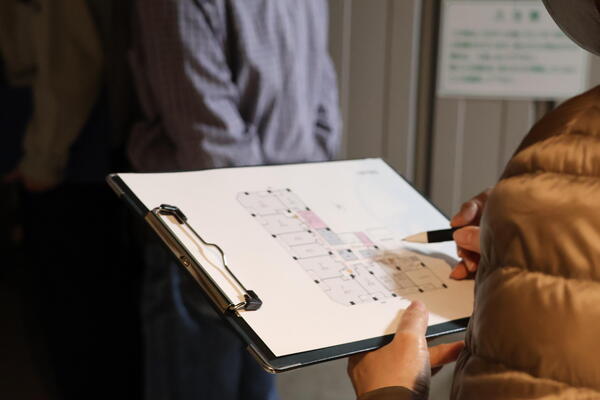

まずは第1部。2班に分かれ「フロール横濱関内」のマンション内設備等の確認を行います。マンション内の説明は、「フロール横濱関内」を管理している、かながわ土地建物保全協会の職員。住宅がある4階まで上がり、どこに消火器があるのか、火災報知器や避難ハッチはどこにあるのかなどを詳しく説明しました。

次に非常階段を使って実際の避難ルートを確認。まずは非常階段の扉を開けるところからですが、ドアノブを下げても開かない...。ポイントは緑色のプラスチックカバー。ご自宅や商業施設などの非常階段のドアノブに、似たようなものがついているのを見たことがありませんか?これは防犯の観点から、日常的な出入りを防ぐためのもの。本物件にも設置していますが、コツと力が必要で、簡単には取れないようになっています。この日は特別に入居者の方も実際に外してみることに。皆さん今まで見てはいたものの、実際に外すのは初めて。中には力が足りず、外せない方も。強く衝撃を与えれば壊れるので、緊急の場合は壊しても良いとの説明を受け、ホッとした様子でした。実際に体験しなければわからないことですね。そして、実際に非常階段を使って、1階まで降り、「benten103」へ戻ってきました。

防災ワークショップ~防災や減災を考えよう!~

続いて第2部では、3班に分かれて防災や減災を考えるワークショップを行いました。

① 非常時に必要なものは、まず何日間分を目安に用意すると良い?

② 被害時、エレベーターがある建物の正しい行動は?

③ 災害時にできる応急処置は?

④ 地震災害が起きた際、トイレに水を流してはいけない理由は?

⑤ 水害のリスクを事前に知るためには?

⑥ ライフラインが復旧するまでの想定期間はどのくらい?

⑦ 防災時の共助につながる取り組みは?

この項目について、各班で話し合いながら回答を埋めていきます。

皆さんわかりますか?答えは一つではないのですが、今回の回答例をこの後に記載しています。皆さんも一緒に考えてみましょう!

防災・減災は年齢・性別関係なくそれぞれが関心を持っていることです。

防災イベントに参加した入居者の方たちは、お互いに見かけたことや挨拶を交わしたことはあるものの、話をするのは初めて。最初はぎこちない様子でしたが、皆さん、それぞれが考える防災・減災について話し合います。

途中、スタッフが用意した防災食の試食もスタート。ようかん、クッキー、パン、スープなど実際に市販されている商品です。

「チキンが入っているものは食べられないのですが。。。」との入居者の声に、スタッフと入居者が一緒になって成分表を確認。アレルギーがある方は、どの防災食を食べられるかを把握して、アレルギーがない方も、マンション内にそうした方々がいることを認識することはとても大切なこと。今日の参加者の方たちは、災害時に助けあうことができそうですね。

また、防災食を知ることは、アレルギーだけではなく、その商品が自分の口に合うか、避難が続いた時に、食べ続けられるものなのかを確認できます。自分に合う防災食を知ることも必要ですね。「アルファ米」は、お湯であれば15分、水の場合は60分で食べることができる防災食。今日は水とお湯で作った2通りを食べ比べてみました。スタッフは「水だとあまりおいしくないかも」と言っていましたが、問題なく食べられるという方も。また、防災食としてよく見かけるパンやクッキーなどは、水やお茶など水分がないと食べづらいなど、実際に試してみないとわからないことばかりですね。

防災ワークショップ~みんなで考えた防災と減災~

さて、皆さん7問全て問題が埋まったようです。

benten103のスタッフが解説していきます。

① 非常時に必要なものは、まず何日間分を目安に用意すると良い?

備蓄は最低3日分。可能であれば7日分を用意しましょう。

② 被害時、エレベーターがある建物の正しい行動は?

「フロール横濱関内」のエレベーターは、災害時には安全装置が働き1番近い階で停止して、扉が開くように設定されています。でも安全装置が働く前に停電となって閉じ込められないよう、地震を感じたらすべての階のボタンを押して、最初に停止した階ですぐに降りることが大切です。

③ 災害時にできる応急処置は?

地震によるけがの30~50%が家具類の転倒・落下・衝突が原因。倒れてきた家具で打撲や出血の際、応急処置として包帯の代わりにラップを活用できます。

軽度のケガで病院に行く必要がない場合でも、自助・共助による応急手当が必要になることがあるため、転倒防止器具等で家具を固定して、地震に備えることが大切です。

④ 地震災害が起きた際、トイレに水を流してはいけない理由は?

マンションにおいては、上の階の方が使用すると排水管の破損などにより、下の階で汚水があふれ出す恐れがあります。排水管の点検が終わるまでは使用しないようにしましょう。

⑤ 水害のリスクを事前に知るためには?

大雨による水害は、地震などと違い、予報や警報を通じて起こりうるリスクを前もってある程度察知できます。ハザードマップなど事前に確認するほか、情報を得るためにスマホやラジオなどが使えるよう準備しておきましょう。

⑥ ライフラインが復旧するまでの想定期間はどのくらい?

※東日本大震災でライフラインの復旧までにかかった期間を参考にした目安

電気→80%復旧するまでに3日間

水道→1週間で57%、完全復旧するまでに半年間

ガス:完全復旧するまでに2か月

⑦ 防災時の共助につながる取り組みは?

それぞれのグループから発表していただきました。

1班:今日みたいに入居者同士、知り合うことが大切

2班:日頃からの挨拶や情報共有が重要

3班:一人暮らしの方や助けが必要な方の把握が大切

災害時、自助も大切ですが、公助を待つ間の共助も不可欠。助けやすい、助けてもらいやすい関係をつくるには日頃からのコミュニケーションが大切です。ご近所の方と挨拶をすることでお互いの顔を知っている関係に。会話をすることで、相手の人柄や、有事には何に困りそうなのかを知ることができます。また、地域のコミュニティに関わる事で、地域の情報共有ができます。災害時、近隣の方から助けを受けた人は8割というデータも。

防災や減災を考えるワークショップの内容はいかがでしたか?自分に合った災害時の在り方を考えるきっかけとなれば幸いです。

誰もが助ける側にも助けられる側にもなるのが災害です。備蓄だけではなく、いざという時に共助の関係になれる備えも重要です。

今回一緒に参加された1階のクオール薬局馬車道店から「当局では防災備蓄品も用意しており、数週間対応可能な体制がございます。非常時の際にはご活用させていただきます」と、心強いお言葉をいただきました。

イベントは無事終わりましたが、話し足りない方たちや「benten103」は初めて入ったという方たちがスタッフと話をしていました。すでにゆるやかなつながりが生まれています。

1時間30分という短い時間でしたが、皆さんに楽しく防災を学んでいただけたのではないでしょうか。今後も「フロール横濱関内」では、入居者の方やテナント、地域の方をつなぐ取り組みを行っていきます。「benten103」のご利用について、詳しくはKANMATCH のWEBメディアをご覧ください。https://kanmatch.yokohama/

※KANMATCHは、神奈川県住宅供給公社と関内イノベーションイニシアティブ(Kii)が協働して行うプロジェクト。関内のヒトや活動をつなぎ、関内がより豊かで魅力的になることを目指して立ち上げました。豊かな人間関係や活動、コミュニティがあるまちでは、そこに集うヒトは様々な属性や役割を持ち、生き生きとした暮らしを送っています。その姿・風景はまちの魅力となり、色とりどりの活動が生まれ、それが新たなファンをまちに呼び込むという好循環を生み出すことを期待しています。「benten103」はこの活動拠点です。

公社の賃貸物件紹介ページ

YOKOHAMAを住みこなす。「フロール横濱関内」|公社の賃貸【神奈川】

YOKOHAMA PROJECT第3弾!新しい公社の賃貸「フロール横濱関内」を取材しました!|公社の賃貸【神奈川】

公社の防災減災の取り組み記事一覧

石井(総務広報課) 公社の事業や取組みなど、取材しレポートしてきます! 公社のホームページやFBもぜひご覧ください! 公社のホームページ https://www.kanagawa-jk.or.jp/ FB https://www.facebook.com/kanagawajk/

関連記事

音楽でつながる2年ぶりの「団地ふれあいコンサート」フロール川崎戸手

2025.12.23

音楽でつながる2年ぶりの「団地ふれあいコンサート」フロール川崎戸手

2025.12.23

石井

石井

「フロール元住吉 × フロール横浜井土ヶ谷」スタッフ意見交換会&見学レポート~現場で生まれる「気づき」を共有し、よりよい住まいづくりへ

2025.12.18

「フロール元住吉 × フロール横浜井土ヶ谷」スタッフ意見交換会&見学レポート~現場で生まれる「気づき」を共有し、よりよい住まいづくりへ

2025.12.18

石井

石井